Originally published in Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, pages 1-86, 1901.

Otto Abraham, Berlin, Germany

Click here for the English translation of this article.

Die Bezeichnung »absolutes Tonbewußtsein« wird gewöhnlich für die Fähigkeit angewendet, einen Ton, ohne ihn in Verbindung mit anderen Tönen zu hören, mit der für ihn gebräuchlichen Buchstaben-Bezeichnung zu benennen. Der Ausdruck absolutes Tonbewußtsein wird aber außerdem für eine der obigen verwandte, aber nicht identische Fähigkeit gebraucht, die darin besteht, daß ein Ton, dessen Buchstaben-Bezeichnung genannt wird, frei aus dem Gedächtnis durch Singen beziehungsweise Pfeifen richtig produziert wird. Ich spreche ausdrücklich nur vom Singen und Pfeifen, weil bei der Produktion von Instrumentaltönen ganz andere Momente, die mit der als absolutes Tonbewußtsein bezeichneten Gabe nichts zu thun haben, sondern auf Mechanik und Technik beruhen, in Betracht kommen.

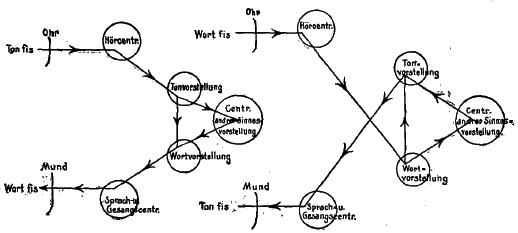

Wir nennen also den mit absolutem Tonbewußtsein begabt, der im stande ist, z. B. den Ton f, der ihm auf dem Klavier vorgespielt wird, ohne Anblick der Tasten und ohne kurz vorher andere Töne benannt gehört zu haben, richtig als f zu bezeichnen, ebenso auch denjenigen, der auf eine Aufforderung, frei aus dem Gedächtnis ein f zu singen, dieses vermag. Es ist nun nicht nötig, daß gerade die Buchstaben-Bezeichnung genannt wird, um das Tonbild zu reproduzieren, auch mit dem Notenzeichen und der Klaviertaste ist die Tonvorstellung verbunden. Welches die festere Verbindung ist, ist zweifelhaft und jedenfalls individuell verschieden. Sicherlich ist es aber nicht nötig, daß der mit absolutem Tonbewußtsein begabte Beobachter beim Anblick der Note oder der Taste erst an die mit diesem Zeichen verbundenen Wortbezeichnungen denkt, um die Vorstellung; zu erhalten; das Häufigere ist, daß Note und Taste direkt mit der Tonvorstellung verknüpft sind, so daß die drei Tonzeichen, ob optisch oder akustisch, als gleichwertig zu betrachten sind und sich auch in praxi für das absolute Tonbewußtsein nicht unterscheiden. Auseinanderhalten aber müssen wir die beiden Fähigkeiten, den gehörten Ton richtig zu benennen und den bezeichneten Ton richtig zu produzieren.

Wir können aus dem Umstande, daß ein und dieselbe Bezeichnung für zwei verschiedene Eigenschaften gebraucht wird, und daß für eine Fähigkeit das Wort Bewußtsein gesetzt wird, schon erkennen, daß die Benennung recht unglücklich gewählt ist. Sie ist aus dem Glauben entstanden, daß die Fähigkeit darauf basiert, daß eben der betreffende Ton im Bewußtsein vorhanden ist; ich möchte gleich a priori bemerken, daß dies durchaus nicht notwendig, ja nicht einmal die Regel ist, so daß die Bezeichnung für das, was darunter verstanden wird, falsch ist, zum mindesten nicht ausreicht.

Wer den Namen absolutes Tonbewußtsein erfunden hat, habe ich nicht ermitteln können, voraussichtlich ist es ein Musikschriftsteller gewesen, denn bis vor kurzem haben sich nur die Musiker, allerdings auch nur gelegentlich in biographischen Notizen, mit unserer Fähigkeit beschäftigt. Die Psychologie hat dieses Gebiet erst in neuester Zeit betreten und zwar ist es hier Stumpf[1]), welcher in seiner »Tonpsychologie« die meisten einschlägigen Fragen berührt hat. Nach ihm hat v. Kries[2]) in seiner Arbeit »Über das absolute Gehör« verschiedene Punkte einer besonderen Betrachtung unterworfen. Auf beide Arbeiten, die mir die Anregung zu meiner Abhandlung gegeben haben, werde ich verschiedentlich zurückkommen müssen und verzichte daher jetzt darauf, die Ansichten eingehender zu betrachten. Außer den beiden genannten Werken ist noch in letzter Zeit eine kleine Abhandlung von M. Meyer, mit welchem ich' selbst verschiedentlich zusammen gearbeitet habe, erschienen, über die ich ebenfalls in dem einschlägigen Kapitel referieren werde, ebenso wie über einzelne Arbeiten von Wallaschek, Planck und Naubert, in welchen nur einzelne Fragen dieses Gebiets berührt werden.

Daß eine so interessante Fähigkeit so selten wissenschaftliche Bearbeitung erfahren hat, das liegt hauptsächlich an dem geringen Material von geeigneten Versuchspersonen. Bei anderen tonpsychologischen Untersuchungen genügen meist geringe musikalische Kenntnisse und Beobachtungsgabe, hier aber muß man erst lange suchen, bis man einige Versuchspersonen findet, welche absolutes Tonbewußtsein haben. Meist sind dies Musiker, welche, wenn sie älter sind, keine Zeit für psychologische Experimente opfern können, während die jüngeren Musiker vielfach jede genauere Untersuchung für pedantisch und nicht vereinbar mit ihrem Künstlertum halten; auch läßt die Selbstbeobachtung derselben häufig viel zu wünschen übrig.

Ich habe meine Experimente mit wenigen mit unserer Fähigkeit begabten Musikern angestellt; die meisten Resultate stammen von mir selbst, der ich im Besitze eines sehr guten Tonbewußtseins bin. Um aber auch individuelle Verschiedenheiten dieser Fähigkeit zu ergründen, habe ich mir Fragebogen drucken lassen, und versandte sie an alle diejenigen Musiker, von denen ich wußte, daß sie ein absolutes Tonbewußtsein besaßen. Da ich in diesen Bogen um weitere Adressen bat, und mir diese Bitte meist in liebenswürdiger Weise erfüllt wurde, so bin ich jetzt in dem stolzen Besitz von hundert beantworteten Fragebogen, die mir ein überaus wertvolles Material lieferten. Die hervorragendsten Musiker, Geiger, Pianisten, Sänger, die ersten Psychologen und Selbstbeobachter haben mit Interesse den Fragebogen beantwortet, wofür ich ihnen allen hier noch einmal meinen wärmsten Dank ausspreche.

Die Fragen, zu welchen ich auf empirischem Wege gelangt bin, und welche absichtlich regellos hinter einander gereiht sind, lauten folgendermaßen:

1) Seit wann sind Sie im Besitze des absoluten Tonbewußtseins?

2) Spielen Sie ein Instrument? Welches? seit wann? Singen Sie? seit wann?

3) Komponieren Sie? Phantasieren Sie auf dem Klavier (resp. anderem Instrument)? Macht es Ihnen Schwierigkeit, zu bekannten Melodien die richtigen Bässe zu finden?

4a) Besteht Ihr absolutes Tonbewußtsein darin, daß Sie einen gehörten Ton richtig

benennen?

4b) Besteht Ihr absolutes Tonbewußtsein darin, daß Sie einen gewünschten Ton

durch Singen oder Pfeifen richtig angeben können?

4c) Können Sie beides ?

5) Haben Sie irgend eine Vorstellung, auf welche Weise Sie zu dem richtigen

Tonurteil gelangen?

a) Haben Sie sofort, sobald der Ton erklingt, seine Buchstaben-Bezeich nung,

ohne erst mit einem Ton, den Sie in der Erinnerung haben, zu ver gleichen?

b)

Vergleichen Sie den gehörten Ton mit einem Ton Ihres Bewußtseins?

c) Singen

Sie sich den gehörten Ton nach? Ist Ihnen dag eine Erleich terung für die

Beurteilung?

d) Können Sie sich einen gewünschten Ton denken, ohne ihn zu

singen oder sonst zu hören? In welcher Klangfarbe denken Sie sich den Ton? als

Geigen-, Gesangton u.s.w.

e) Vergleichen Sie den gehörten Ton mit dem

tiefsten beziehungsweise höchsten Singeton, den Sie hervorbringen können, und

beurteilen Sie danach den gehörten Ton ?

f) Haben Sie sonst irgend eine

Vorstellung von diesem psychologischen Vorgang?

6a) Ist es Ihnen leichter,

die Tonart einer Melodie zu erkennen, als einen einzelnen Ton?

6b) Ist es Ihnen leichter, die Tonart eines Akkordes zu erkennen, als einen

einzelnen Ton?

7a) Ist es Ihnen leichter, einen Ton nach dem Gedächtnis richtig zu singen,

wenn Sie sein Notenbild vor sich sehen?

7b) Ist es Ihnen leichter, einen Ton nach dem Gedächtnis richtig zu singen,

wenn Sie sich dabei ein bekanntes Lied vorstellen, dessen Anfangston der

gewünschte Ton ist?

8a) Hat Ihr absolutes Tonbewußtsein in der Höhe und Tiefe eine Grenze?

Welche?

b) Können Sie in irgend einer Oktave besser urteilen als in einer andern? In

welcher?

9) Muß ein Ton längere Zeit erklingen, damit Sie seine Höhe richtig

beurteilen können? Empfinden Sie für hohe und tiefe Töne dabei einen

Unterschied?

a) Muß ein Ton eine größere Stärke haben, damit Sie seine Höhe richtig

beurteilen können, oder können Sie auch ganz schwache Töne richtig benennen?

10) Irren Sie sich zuweilen im Tonurteil?

a) Um eine Oktave?

b) Um eine Quinte?

c) Um einen Halbton?

11a)

Haben Sie die Vorstellung, daß alle a z.B. etwas Gemeinsames, etwas Ähnliches

haben, daß sie von allen b, c u.s.w. unterscheidet?

b) Empfinden Sie diese Ähnlichkeit, vielleicht in geringerem Grade, auch

zwischen a und e?

12) Merken Sie, daß ein Instrument einen Viertel- oder Achtelton tiefer oder höher steht als ein anderes? (Natürlich nach genügender Zeitdistanz, um Intervall-Vergleichung auszuschließen.

13) Können Sie, wenn ein Lied vom Begleiter transponiert wird, dasselbe ohne Schwierigkeit singen, oder müssen Sie sich dasselbe erst ebenfalls im Geiste transponieren?

14) Macht in Ihrer Beurteilung die Klangfarbe der Instrumente einen Unterschied? Können Sie Geigen-, Klavier-, Gesang-, Orgel-, Glocken-, Gläser-, Blasinstrumenten-Töne gleich richtig beurteilen? Welche besser?

15) Haben Sie ein besonders gutes Melodie-Gedächtnis? Müssen Sie, wenn Sie sich eine Melodie im Geiste reproduzieren, sich dieselbe in der richtigen Tonart vorstellen, oder können Sie das auch in einer andern Tonart?

16) Haben Sie Ihr absolutes Tonbewußtsein durch besonders darauf gerichtete

Übung erlangt oder gebessert? Welcher Art war diese Übung?

a) Haben Ihre Eltern, Großeltern oder Geschwister ebenfalls ein absolutes

Tonbewußtsein oder andere hervorragende musikalische Eigenschaften?

17) Haben Sie irgend welche Farbenempfindung oder Farbenvorstellungen beim Hören von Tönen oder Tonarten? Welche?

18) Wie nennen Sie Ihr absolutes Tonbewußtsein? (Absolutes Ton bewußtsein, absolutes Gehör, absolutes Tongedächtnis, Tonsinn, Tongefühl, wie sonst?)

19) Kennen Sie noch andere Personen, die ein absolutes Tonbewußtsein besitzen, und würden Sie mir freundlichst deren Namen und Adresse mit teilen?

Man sieht, daß unter diesen 19 Fragen verschiedene recht einfach zu beantworten sind, während andere wieder ein gehöriges Selbststudium voraussetzen. Speziell was die Grenzen des absoluten Tonbewußtseins und den Einfluß der verschiedenen Ton-Qualitäten auf das Urteil anbetrifft, können die Antworten nur mit Reserve aufgenommen werden und dürfen nur die durch genaue Experimente gewonnenen Resultate unterstützen. Die psychologischen Experimente sind von mir ausschließlich im psychologischen Institut zu Berlin ausgeführt, dessen Direktor Herr Professor Dr. Stumpf mir sämmt-liche Apparate in freundlichster Weise zur Verfügung stellte, wofür ich meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Zunächst werde ich nur über die Beurteilung absoluter Tonhöhen sprechen.

Das Hauptpostulat, welches man an das absolute Tonbewußtsein stellen muß, ist, daß die Töne ohne Intervall-Vergleichung mit anderen Tönen in ihrer Höhe erkannt werden, d. h. richtig benannt werden.

Nun bezeichnen allerdings Personen von ganz geringer musikalischer Bildung gewisse Töne als hoch, und andere als tief, auch ohne sie mit anderen Tönen zu vergleichen. Diese Unterscheidungs-Fähigkeit für hoch und tief, wie von Kries (1. c.) sie nennt, ist aber doch verschieden von dem, was gemeinhin unter dem Begriff »absolutes Tonbewußtsein« oder »absolutes Gehör« verstanden wird. Wenn auch viele Namen für dieselbe Sache bestehen, so sind doch alle Beobachter über die Sache selbst einig, nämlich, daß der Ton mit dem Namen,' den er in der Tonskala hat, richtig bezeichnet werden muß. Es wäre danach also eine Unterscheidungs-Fähigkeit auf einen Halbton notwendig, wenn man von absolutem Tonbewußtsein sprechen darf. Das Wesentliche ist meiner Ansicht nach die Benennung. Der Ton und sein Name sind so häufig im Bewußtsein mit einander vereint erklungen, daß jedesmal, wenn der Ton erklingt und die Aufmerksamkeit auf seine Höhe gerichtet ist, der Name im Bewußtsein auftaucht. Es ist also bei den mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musikern eine feste Association zwischen Tonbild und Wortbild entstanden, und so finden wir nicht nur einen quantitativen sondern einen Qualitäts-Unterschied zwischen dem absoluten Tonbewußtsein und der Unterscheidungs-Fähigkeit oder besser dem Gedächtnis für hoch und tief.

Die mit absolutem Tonbewußtsein Begabten sind sich gewöhnlich gar nicht klar, wie sie es anstellen, um zu dem richtigen Tonurteil zu gelangen; sobald der Ton erklingt, ist die Wortbezeichnung da. Es giebt allerdings auch viele, welche gewisse Hilfsmittel nötig haben, um das Tonurteil zu bewerkstelligen; die einen gebrauchen mittelbare Kriterien aus andern Sinnesgebieten her, die andern besitzen nur für einen oder wenige Töne ein absolutes Tonbewußtsein und müssen alle anderen Töne mittels ihres partiellen absoluten Tonbewußtseins und ihres Intervall-Bewußtseins erkennen.

Dieses Intervall-Bewußtsein, welches viel häufiger gefunden wird als das absolute Tonbewußtsein wird sehr häufig im Gegensatz zu diesem relatives Tonbewußtsein genannt. Es besteht darin die Höhe eines Tones durch Intervall-Abschätzung von einem andern Ton zu bestimmen. Man sieht schon hieraus, daß die Gegenüberstellung von absolutem und relativem Tonbewußtsein sehr unglücklich gewählt ist; jedenfalls kann man sie nicht derart anwenden, wie man sonst absolut und relativ gegenüberstellt. Wenn einem nur mit relativem Tonbewußtsein begabten Musiker ein Ton vorgespielt und ihm gesagt wird, der Ton heiße C, dann wird er gleich ein E richtig als E erkennen mittels seines Intervallsinns, der ihm sagt, daß der letztgehörte Ton die höhere große Terz zu dem ersten Tone ist. Da nun der erste Ton C heißt und die große Terz zu C E ist, so nennt er diesen Ton E. Wir haben hier also einen ganz anderen Gedankengang, ja einen logischen Schluß mit Prämissen und Konklusio vor uns, während bei dem absoluten Tonbewußtsein keinerlei Schluß oder nur bewußtes Denken stattfindet, sondern einfach beim Hören des Tons das Wortbild plötzlich auftaucht. Das Beste ist daher, den Namen »relatives Tonbewußtsein« als unlogisch fallen zu lassen und sich mit der Bezeichnung »Intervall-Sinn« zu begnügen.

In das Gebiet des Intervall-Sinns und nicht in das des absoluten Tonbewußtseins gehört auch das Gedächtnis für Klang-Kombinationen, mit welchem ein Akkord als Dreiklang, Quartsextakkord und dergleichen erkannt wird. Schon diese Bezeichnung der Akkorde beweist, daß es sich hier um Intervall-Urteile handelt. Wird dagegen das Urteil E dur-Drei-klang gefällt, dann gehört dies, falls nicht frühere Vergleichtöne herangezogen werden, in das Reich des absoluten Tonbewußtseins; zum mindesten gehört das Urteil E dahin, während das Urteil Dur und Dreiklang mittels des absoluten Tonbewußtseins oder des Intervall-Sinns gefunden sein kann.

Man glaubte früher, daß das absolute Tonbewußtsein von dem Intervall-Sinn nicht vollkommen zu scheiden wäre, weil noch eine Erinnerung an den zuletzt gehörten Ton bestehen könne, mit welchem man dann vergleiche. Das ist aber thatsächlich nicht der Fall; die Erinnerung an den zuletzt gehörten Ton verschwindet, wie auch Wolfe experimentell festgestellt hat[3]), ungemein schnell. Als scheinbarer Beweis, daß doch vielleicht der Intervall-Sinn auch bei dem absoluten Tonbewußtsein irgendwie mitspielt, wird angegeben, daß bei der Beurteilung zweier auf einander folgender Töne (z. B. b und es) der zweite Ton so benannt wird, daß seine Bezeichnung mit der des ersten Tons ein geläufiges Intervall ausdrückt. Der zweite Ton wird, wenn der erste b ist, meistens es genannt und nicht dis, auch bei Klaviertönen, bei denen ja kein Unterschied zwischen es und dis besteht. Man hat daraus schließen wollen, daß doch noch der Ton b im Bewußtsein ist, wenn es beurteilt wird, und daß daher eine Intervall-Vergleichung nicht strikte abzulehnen ist. Diesen Schluß möchte ich bestreiten. Ich erkläre mir die Beurteilung entweder nach dem häufigsten Vorkommen der Noten-Bezeichnung (es kommt musikalisch wohl häufiger vor als dis) oder dadurch, daß in der Erinnerung zwar nicht der Ton b wohl aber das Wort b sich befand, welches durch musikalische Übung, durch Lesen von Noten u. s. w. häufiger mit dem Worte es associiert ist, als mit dem Wort dis. Diese Erklärung scheint recht gewunden und unnatürlich, wird aber dadurch wahrscheinlich, daß auch bei großen Sprüngen etwa von B bis es4, sich dieselben Eigentümlichkeiten zeigen. Bei diesen großen Abständen kann von einer Intervall-Vergleichung nicht mehr die Rede sein, und bei der Schnelligkeit des Beurteilens ist auch ein geistiges Transponieren in die gleiche Oktave ausgeschlossen.

Wenn man aber den Intervall-Sinn ganz ausschalten will, dann lasse man der Versuchsperson größere Pausen zwischen den einzelnen Tönen, fülle die Pausen durch Gespräch aus, oder moduliere in ungewohnter Weise auf dem Klavier, so daß die Versuchsperson mittels Intervall-Sinns nicht zu folgen vermag. Dann wird man erkennen, daß das absolute Tonbewußtsein eine dauernde Fähigkeit ist, welche nicht abhängt von den zuletzt gehörten Tönen.

Wenn ich sagte, daß bei den meisten mit absolutem Tonbewußtsein Begabten gleich beim Hören des Tones sein Wortbild auftaucht, so bedarf diese Behauptung doch noch der Erläuterung. Nehmen wir an, es werde auf irgend einem Instrument der Ton d3 angegeben; dann weiß der mit absolutem Tonbewußtsein begabte Hörer sofort, daß diese Note d sei, nicht c und nicht e, aber welches d er eben gehört habe, das kann er erst nach einigem Nachdenken angeben; er überlegt sich erst, welches d man eigentlich d2, welches d3 nenne, und probiert dann herum, welche Bezeichnung passe, ja er singt oder pfeift sich d2 oder d3 vor, weil ihm bei diesen selbst producierten Tönen die Oktaven-Bezeichnung geläufiger ist. Wenn dieses Probieren in Wirklichkeit auch sehr schnell vor sich gehen kann, so ist doch ein ganz enormer Zeit-Unterschied zu konstatieren, ob das Urteil d oder d3 ausgesprochen wird.

Man könnte nun denken, daß der Grund dafür einfach darin liege, daß man in der Musik nicht gewohnt ist, die Oktavenhöhe mit anzugeben. Sicherlich kommt das auch in Betracht; ich selbst habe erst ziemlich spät, als ich mich mit akustischen Fragen beschäftigte, gelernt, die Bezeichnung der Oktavenhöhe den einzelnen Tonnamen gleich beizugeben, und ich brauche jetzt beträchtlich weniger Zeit als früher, um ein vollkommenes Höhen-Urteil abzugeben. Aber diese Gewöhnung erklärt keineswegs ausreichend, woher der Unterschied in den beiden Urteilsbildungen stammt, denn es ist nicht nur die Bezeichnung der Oktavenhöhe, sondern die Oktavenhöhe selbst, über welche man im Unklaren ist. Während nämlich in mittleren Tonlagen. Irrtümer von einem Halbton eine große Seltenheit sind (für einen Musiker, der nicht durch zuviel verschiedene Stimmungen der Instrumente irre geleitet wird), sind Fehler in der Oktaven-Erkennung, nicht nur in deren Bezeichnung, sehr häufig. Recht beweisend ist das Experiment, welches E. Engel[4]) in seiner Broschüre über die Klangfarbe erwähnt hat. Er ließ den tiefsten Pfeifton hervorbringen (d2) und diesen vergleichen mit einem gleich darauf gesungenen kräftigen Tenor d1. Die meisten Hörer mit und ohne absolutem Tonbewußtsein halten den gesungenen Ton für höher als den gepfiffenen. Ein mit absolutem Tonbewußtsein begabter Musiker würde also im Zweifel sein, ob der gepfiffene Ton d0, d1 oder d2 ist, würde aber niemals das d etwa mit des verwechseln. Ich habe dieses Experiment mit 10 Versuchspersonen angestellt, die ausnahmslos in der geschilderten Weise reagierten. Ja mir selbst, der ich genau weiß, daß der gepfiffene Ton d2 ist, will er immer noch als d1 erscheinen; früher hielt ich ihn sogar für d0. Erst durch Vergleichung mit Instrumentaltönen oder, indem ich im Geiste die Skala hinaufsteige, gelange ich etwa bei a2 zum richtigen Urteil. Dieses a2 verwechsle ich nämlich nicht mehr mit at; nur die tiefen Pfeiftöne haben durch ihre dunkle Klangfarbe die Eigentümlichkeit, tiefer zu erscheinen, als sie sind. Wir sind es gewohnt, obertonreiche Klänge zu hören; obertonlose Töne erscheinen uns im Vergleich zu diesen tiefer.

Stumpf[5] erklärt diese Oktaven-Täuschung in folgender Weise:

Teilweise beruht dies auf der Ähnlichkeit, welche zwischen einem zusammengesetzten Klang, als Ganzes betrachtet, insofern besteht, als letzterer im ersteren als Teil erhalten ist. Da uns nun der Grundton für sich allein weniger vertraut ist, so benennen wir ihn nach demjenigen gewohnten Klange, mit welchem er die größte Ähnlichkeit besitzt. Und diese Ähnlichkeit wirkt auch, ohne daß der zusammengesetzte Ton selbst vorgestellt wird, indem sie als reproducierende Kraft die Übertragung des entsprechenden Begriffs und Namens auf den vorliegenden einfachen Klang bewirkt. Derselbe besitzt allerdings auch eine Ähnlichkeit mit seinen einfachen Nachbartönen, aber diese sind uns als einfache Töne ebensowenig vertraut, wie er selbst, also liegt die Verwechslung mit ihnen weniger nahe, als mit der zusammengesetzten tieferen Oktave. Zum Teil aber beruht die Oktaventäuschung auf der Verschmelzung. In den Fällen, wo die Benennung sich auf eine Vergleichung des vorliegenden mit einem konkret vorgestellten Klang gründet, stellen wir uns einen solchen Klang vor, mit welchem (mit dessen Grundton) der gegebene einfache Klang am stärksten verschmilzt und benennen diesen danach. Infolge davon könnte der einfache Klang zwar ebensowohl um eine oder mehrere Oktaven zu hoch oder zu tief geschätzt werden ; aber daß er überhaupt zu tief geschätzt wird, hat die schon angeführten Gründe; hier war nur zu erklären, warum gerade um Oktaven. So löst sich die Paradoxie, daß Musiker bei absoluten Höhenbestimmungen sich leichter um einen bestimmten größeren als um einen kleineren Betrag irren.

Diesen Stumpf sehen Erklärungen muß man, glaube ich, da sich die mit absolutem Tonbewußtsein begabten Musiker nicht nur bei einfachen Tönen, sondern auch bei mehr oder weniger obertonreichen Klängen um Oktaven irren, noch hinzufügen, daß bei diesen noch das Gefühl für Klangverwandtschaft der Oktaven besonders stark ausgeprägt sein muß. Man spricht im Tongebiet wie in allen anderen Gebieten von Ähnlichkeit und unterscheidet zwischen Ähnlichkeit des Zusammengesetzten und Ähnlichkeit des Einfachen. Die Ähnlichkeit des Zusammengesetzten kann bedingt sein durch gleiche Verhältnisse und gleiche Teile, bei der Ähnlichkeit des Einfachen kann man dagegen keine partielle Gleichheit entdecken. Aber daß wir die einen Töne hoch, andere tief nennen, und so verschiedene Töne unter denselben Begriff subsumieren, ist ein Beweis, daß solche Ähnlichkeit existiert und auch empfunden wird. Ich glaube, daß hierin nun ein Fundamentalunterschied besteht zwischen den Musikern, welche ein absolutes Tonbewußtsein haben, und denen, welche nur nach Intervallen urteilen. Die meisten der letzteren erklären die Ähnlichkeit zwischen beispielsweise G und Cis für bedeutender als zwischen c und fis. Bei den mit absolutem Tonbewußtsein Begabten dagegen zeigt sich sonderbarerweise, daß sie überhaupt keine oder nur sehr geringgradige Empfindung für die Ähnlichkeit des Einfachen im Tongebiet haben; ein Cis ist für sie dem G ebenso unähnlich wie ein Fis oder ein h3. Dagegen empfinden sie eine übergroße Ähnlichkeit des Zusammengesetzten. Speziell die Oktave steht in der Verwandtschaft obenan. Doch auch für die Quinte und die große Terz wird mehrfach angegeben, daß sie zum Verwechseln ähnlich seien. Ich habe unter meinen Fragebogen-Beantwortern mehrere gefunden, welche sich leicht um eine Quinte, sehr viele, welche sich um eine Oktave irren, und einen, welcher öfter Fehler um eine große Terz macht. Alle diese Beobachter sind solche, welche sich nur ausnahmsweise um einen Halbton irren.

Diese Ähnlichkeit der Oktaven beruht auf Gleichheit der Teile; an eine Gleichheit der Verhältnisse kann hier nicht gedacht werden, weil diese bei allen Tönen derselben Klangfarbe dieselbe wäre. Die gleichen Teile sind hier die zusammenfallenden Obertöne. Für diese Ähnlichkeit des Zusammengesetzten also besitzen die mit absolutem Tonbewußtsein Begabten eine starke Auffassungsfähigkeit im Gegensatz zu der Ähnlichkeit des Einfachen. Nun könnte jemand einwenden, daß man nur die Distanz zweier Töne immer mehr zu verringern brauche, um bei jedem Beobachter ein Ähnlichkeits-Urteil zu erzwingen. Man brauche ja nicht c und cis zu nehmen, sondern zwei Töne, welche nur wenige Schwingungen aus einander liegen. Wenn man diese zwei Töne hört, wird man sie allerdings für ähnlicher erklären, als etwa ein c und fis3. Doch bei dem absoluten Tonbewußtsein handelt es sich um eine Gedächtnis-Qualität, keine Empfindungs-Eigenschaft. Im Gedächtnis können wir für längere Zeit, wie nachher an Tabellen geprüft werden wird, Töne, welche nur um wenige Schwingungen von einander abweichen, nicht aus einander halten, die beiden Töne würden also für das Empfindungs-Urteil ähnlich, für das Gedächtnis-Urteil gleich zu nennen sein; und da, wo für das absolute Tonbewußtsein die Gleichheit aufhört, endigt auch die Ähnlichkeit. Ich glaube daher, daß die Art der Ähnlichkeits-Urteile für das absolute Tonbewußtsein von großer Wichtigkeit ist; ob sie eine Ursache oder Folge des absoluten Tongedächtnisses sind, das möchte ich vorläufig unberührt lassen. Vielleicht lassen sich die Verhältnisse so erklären, daß ursprünglich bei gewissen Menschen die einzelnen Töne einen bestimmten, nur ihnen zukommenden Gefühls-Eindruck hinterlassen. Der Ton erscheint ihnen als eine Individualität, auf ihn konzentrieren sie ihre Aufmerksamkeit und vernachlässigen die Beziehungen der Töne unter sich. Dadurch verengen sie einerseits ihren Tonbegriff und andererseits geht ihnen das Bewußtsein für die Ähnlichkeit mit den benachbarten Tönen verloren. Dies kann dann zur Erwerbung eines absoluten Tonbewußtseins führen.

Es ist klar, daß eine Fähigkeit wie das absolute Tonbewußtsein, die darin besteht, Tonhöhen-Urteile abzugeben, abhängen muß von Qualitäten der Töne und Qualitäten des Individuums, das heißt: derselbe Ton kann von verschiedenen Hörern ungleich beurteilt werden, der eine Musiker kann seine Höhe bestimmen, der andere nicht, ein dritter braucht einen mittelbaren Weg, um zum Urteil zu gelangen. Ebenso kann aber auch derselbe mit Tonbewußtsein begabte Hörer sich den verschiedenen Ton-Qualitäten gegenüber ungleich verhalten; die einen Töne kann er bestimmen, andere nicht, manche auf unmittelbarem, andere auf mittelbarem Wege. Hierbei sind sämtliche Ton-Qualitäten von Wichtigkeit, die Tonhöhe, die Intensität, die Dauer und die Klangfarbe.

Von allen Ton-Qualitäten spielt naturgemäß die Tonhöhe die weitaus größte Rolle für das absolute Tonbewußtsein. Wenn auch ein Mensch im stande ist, manche Töne nach ihrer absoluten Höhe richtig zu benennen, so ist damit noch nicht gesagt, daß er alle Klänge, die in ihm Tonempfindungen erregen, auch beurteilen kann.

Wir müssen unterscheiden:

1) physikalische Töne. Dieselben bestehen aus regelmäßig auf ein ander folgenden Gleichgewichts-Störungen der Luft; der Umfang der physi kalischen Töne ist unendlich groß, wenigstens theoretisch, wenn auch, zumal in der Höhe, der mechanischen Ausführbarkeit Grenzen gesetzt sind.

2) Töne, welche im Menschen Tonempfindungen erzeugen. Die Grenze derselben erstreckt sich nach den neuesten Untersuchungen von Stumpf und Meyer und Karl L. Schäfer in der Norm von 16 Schwingungen bis ca. 20000.

3) Töne, welche musikalisch verwendet werden. Deren Umfang beträgt ca. 7 Oktaven und bewegt sich zwischen den Tönen 50 und 4000.

Es ist nun ziemlich wichtig zu berechnen, in welchem Tonumfange man im stande ist, absolute Höhenurteile abzugeben und dann mit diesen verschiedenen Grenzgebieten zu vergleichen, um zu erkennen, ob die Begabung des absoluten Tonbewußtseins in Zusammenhang steht mit Empfindung oder mit der musikalischen Übung.

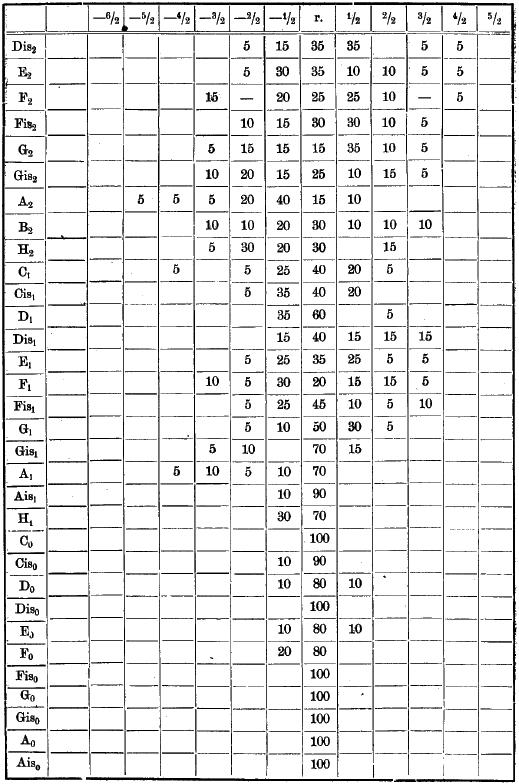

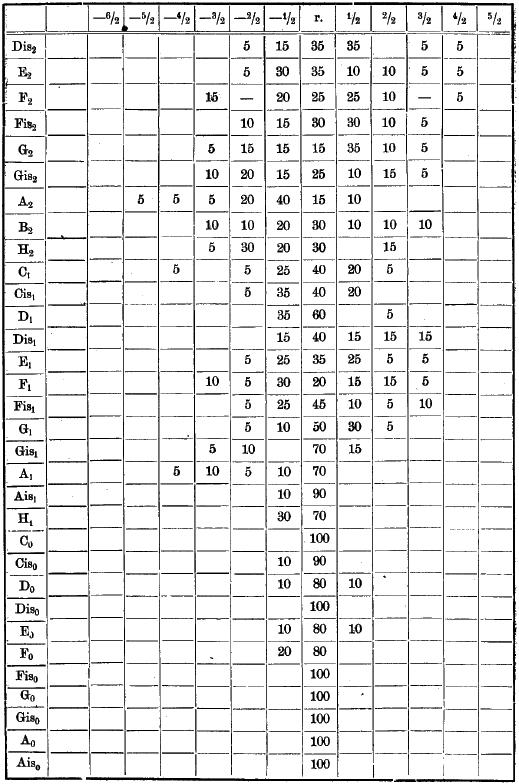

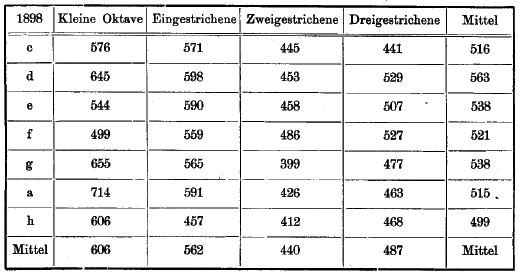

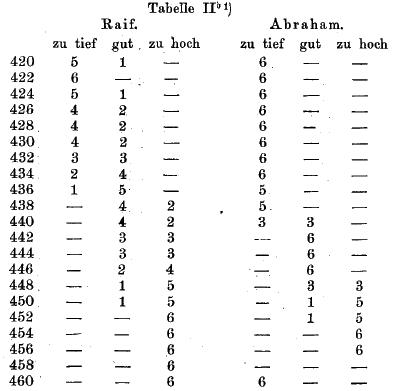

Selbstverständlich sind auch hierbei Wie bei den meisten das absolute Tonbewußtsein betreffenden Fragen große individuelle Verschiedenheiten festzustellen. Der eine kann überhaupt nur einen einzigen Ton richtig nach der absoluten Höhe benennen, ein zweiter vermag wenige Oktaven, ein dritter das ganze musikalische Tongebiet und noch darüber hinaus richtig zu beurteilen.

Diejenigen, bei denen das absolute Tonbewußtsein auf einen Ton, z. B. den Kammerton a1; oder wenige Töne, z. B. a und c, beschränkt ist, rangieren eigentlich nicht hierher. Diese haben, wie nachher besprochen werden wird, ihr absolutes Tonbewußtsein meist durch mittelbare Kriterien erlangt; es kommt bei ihnen nicht solch spontanes Auftauchen des Wortbildes zu stande, wie ich oben ausführte, und wie alle es beschreiben, welche die Association rein durch das Tonbild bewerkstelligen. Auch ohne diese Gruppe ist die individuelle Verschiedenheit des Tonumfangs bedeutend, und es hätte wohl keinen Zweck, darüber große zeitraubende Versuchsreihen anzustellen. Dagegen ist es interessant, solche Personen auszuwählen, welche nach kurzen Vorversuchen einen bedeutenden Umfang ihres Urteilsgebietes aufweisen können, und so das Maximum des Tonumfangs zu bestimmen. Ich bin nun in der glücklichen Lage, dabei selbst als Versuchsperson fungieren zu können; jedenfalls habe ich mein Urteilsgebiet als größer erkannt als das anderer daraufhin untersuchter Beobachter. Obwohl nun wahrscheinlich Musiker existieren, die mich hierin übertreffen, glaube ich doch berechtigt zu sein, meine Versuche zu veröffentlichen, um so mehr, als sie ein interessantes Bild geben, wie genau reihenartig nach Höhe und Tiefe hier die Fehlerquellen zunehmen. Die Versuche stellte ich zusammen mit Herrn Giering an,- welcher sie für eine andere Abhandlung ebenfalls verwendet hat. Für die Tiefenregion benutzten wir Edelmann'sche Stimmgabeln, für die Höhe kleine mittels Blasebalges angetriebene Orgelpfeifen. Wir stellten mit jedem Ton Versuche an. In folgender Tabelle sind in der linken Querreihe die Tonhöhen, in der wagerechten Reihe die procentualischen Verhältnisse der richtigen und falschen Fälle angegeben nebst der Fehlergröße.

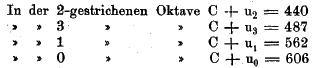

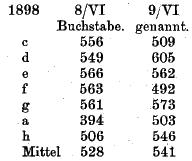

Betrachten wir beide Tabellen oberflächlich, so fällt sofort auf, daß die Sicherheit im Tonurteil größer ist bei den musikalisch gewohnten Klängen als in den Grenzregionen, und zwar nimmt die Anzahl der richtigen Fälle in ziemlich konstanter Art zu nach den mittleren Tonlagen. Für beide Reihen sind aber einige Nebenumstände zu berücksichtigen: Die Stimmung des tiefen Stimmgabeltons wie der Pfeifenklänge ist die normale Stimmung mit at = 435 Schwingungen pro Sekunde. Nun habe ich aber, wie in späteren Tabellen ausgeführt wird, ein a1 im Bewußtsein, welches weit höher ist, nämlich ca. 446 Schwingungen betragt. Ein a1 = 435 scheint mir daher zu tief; erst allmählich kann ich mich in die tiefe Stimmung hineindenken. Daher sind, glaube ich, viele Fehler auf dieses Moment zurückzuführen, natürlich nur Fehler, die einen Halbton betragen können. Aber nicht nur zu tiefe Urteile entstehen durch diese abweichende Privatstimmung, nein, in dem Bestreben, mich der Instrumentalstimmung anzupassen, schieße ich oft über das Ziel hinaus und verfalle in den Fehler, zu hoch zu urteilen. Ich glaube daher, daß die Fehler, die eine halbe Tonstufe nach oben und unten betragen, nicht gerechnet werden dürfen, sondern daß man das Urteil »richtig« auf den gespielten Ton und seine Nachbar-Halbtöne ausdehnen muß. Auf diese Weise wird auch die Konstanz der Reihe eine viel ausgeprägtere.

Wenn man sich aber die Urteilsreihe der tiefen Töne betrachtet, dann scheint es sehr merkwürdig, daß in den allertiefsten Regionen, wo bereits die Grenze der Wahrnehmung nahe liegt, richtiger geurteilt wurde als in weniger tiefen Lagen. Der tiefste untersuchte Ton, das Subcontra Dis, wurde bei Zurechnung der Nebenhalbtöne in 100% der Fälle richtig beurteilt, während die Mitte der Kontraoktave nur 70 bis 90% richtige Urteile aufweist. Dieses scheinbar paradoxe Faktum ist aber leicht zu erklären: Die tiefsten Töne sind diskontinuierlich, sie erscheinen brummend, in noch größerer Tiefe schnarrend, ja flatternd. Die einzelnen Schwingungen sind beinahe an den Stößen zu zählen, jedenfalls zu schätzen. Dieses Flattern des Tones prägt sich so scharf dem Ohre ein, daß man nach genügender Zeit, und zeitraubend sind diese Versuche ja sehr, sich derart einüben kann, die Geschwindigkeit der Tonstöße zu schätzen, und so den Ton ziemlich richtig zu benennen. Man könnte danach womöglich also einen Ton in seiner absoluten Höhe richtig bestimmen, ohne absolutes Tonbewußtsein zu haben, doch ist das erst ein mittelbares Erkennen, wenn auch die Tonstöße nur Qualitäten der tiefen Töne allein sind und kein anderer Sinn zu Hilfe genommen wird als das Gehör. Trotzdem wird ein mittelbares Kriterium zu Hilfe genommen, die Fähigkeit der Zeiten-Schätzung. Wenngleich bei mir die Beurteilung der Tonstoß-Geschwindigkeit keine so vollkommene ist, so erleichtert sie doch das Tonurteil bedeutend; falsche Urteile werden nochmals genau geprüft, schwankende bekräftigt durch dieses Kriterium. So ist das paradoxe Faktum zu erklären, daß die tiefsten Töne so gut beurteilt wurden.

Auch dies ist noch zu erwähnen, daß nicht mit absoluter Sicherheit das Vorhandensein von Obertönen an den tiefsten Gabeltönen auszuschließen ist. Die Töne schienen uns zwar obertonlos zu sein, aber da für diese Tiefen keine Resonatoren existieren, so ist es nicht ganz sicher.

In der Höhengrenze haben wir kein mittelbares Kriterium wie bei den tiefen Tönen, und darum nimmt auch die Anzahl der falschen Fälle nach der Höhe viel konstanter zu.

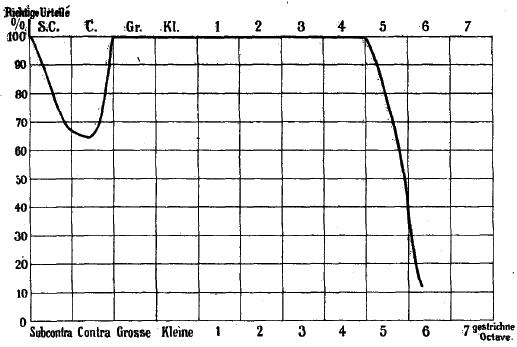

Die Kurve der richtigen Urteile meines absoluten Tonbewußtseins würde also nach den beiden Tabellen folgende sein:

Die Urteile von der kleinen bis zur dreigestrichenen Oktave sind nicht tabellarisch fixiert, sie waren ausnahmslos richtig. Man sieht, daß die Tiefengrenze viel genauer beurteilt wird als die hohen Oktaven aus dem erwähnten Grunde. Von der Mitte der fünfgestrichenen Oktave an sind die richtigen Urteile als Zufalls-Urteile zu betrachten. Die Töne erscheinen mir von da ab scharf und spitzig, und ich kann mir jeden beliebigen Ton unter ihnen vorstellen. Speziell hatte ich die Neigung, immer ein fis, eis oder gis, jedenfalls einen Ton mit einem is-Laut im Namen mir als die Tonhöhe zu denken, wahrscheinlich weil der spitze Charakter der höchsten Töne diese Association mit dem spitzen Tonnamen bewerkstelligt. Jedenfalls liegt die Höhengrenze für mein Tonbeurteilungs-Vermögen in der Mitte der fünfgestrichenen Oktave. Ob ich durch Übung noch höher gelange, weiß ich nicht, jedenfalls waren die Versuche in diesen Regionen an allen Versuchutagen gleich fehlerhaft. Die Tiefengrenze meines absoluten Tonbewußtseins kann ich kaum bestimmen, da ich das mittelbare Kriterium nicht eliminieren kann. Dieses aber eingerechnet, fällt die Grenze meines absoluten Tonbewußtseins mit der Empfmdungsgrenze zusammen, während in der Höhe noch zwischen beiden ein bedeutender Zwischenraum liegt. Dagegen geht mein absolutes Tonbewußtsein über die Grenze des musikalischen Tongebrauchs nach beiden Richtungen hin hinaus.

Man sieht daraus, daß, wie auch schon Stumpf angiebt, das absolute Tongedächtnis hier nicht parallel mit der Unterschieds-Empfindlichkeit geht. Stumpf[6] fand dagegen, daß in der Tiefe weit schlechter geurteilt wurde als in der Höhe. Wenn ich das Gegenteil gefunden habe, so ist das nur ein scheinbarer Gegensatz. Denn während ich von der Subkontra-Oktave bis zur fünfgestrichenen Oktave experimentierte, ist die Distanz der Stumpfschen Versuchstöne nur vom C1 bis zum fis4, für welche auch meine Urteile im Sinne Stumpf's ausfallen, denn die Unsicherheit der hohen Töne fängt erst mit der Mitte der fünfgestrichenen Oktave an, während die Sicherheit nach der Tiefe jenseits der Kontra-Oktave, wie erwähnt, zunimmt.

. Wir kommen jetzt zur Betrachtung der zweiten Ton-Qualität, der Tonstärke, und wollen ihren Einfluß auf absolute Höhenurteile untersuchen. Über Ton-Intensitäten Versuche anzustellen, ist immer eine recht mißliche Sache, weil leider noch keine genügenden Apparate existieren, mit welchen man die physikalische Intensität eines Tones messen könnte.

Wir müssen unterscheiden zwischen Reizstärke (Intensität des physikalischen Tones) und Empfindungsstärke[7]. Es leuchtet ein, daß es eine Reizstärke geben kann, welche nicht zur Empfindung zu gelangen braucht. Sehr schwache Tonreize, die das Trommelfell treffen, können die Widerstände in diesen, in den Gehörknöchelchen und in den weiteren Teilen des inneren Ohres nicht überwinden und kommen so gar nicht bis zur Erregung des Gehörnerven. Aber auch, wenn eine sehr schwache Reizung des Gehörnerven stattgefunden hat, braucht immer noch keine Empfindung zu entstehen. Man muß annehmen, daß ebenso wie der Schall durch seine Fortpflanzung in der Luft geschwächt wird, er auch in einem anderen Medium, hier der Nervenmasse, völlig ausgelöscht werden kann. Wenn man aber selbst Apparate hätte, mit denen man die Reizstärke genau messen könnte, und wenn man auch den Leitungs-Widerstand der Nerven ausrechnen könnte, würde man doch nicht im klaren sein über die zur minimalen Empfindung nötigen Reizstärke-Prozente. Denn sobald wir ein Urteil abgeben über eine Empfindung, müssen wir diese Empfindung wahrgenommen haben; wir urteilen dann über die Wahrnehmungs-Schwelle und nicht über die Empfindungs-Schwelle. Denn es ist sehr wohl denkbar, daß eine wirklich vorhandene Empfindung nicht bemerkt zu werden braucht wegen allzugeringer Stärke, wegen Mangel an Aufmerksamkeit, wegen Ermüdung und anderer äußerer Umstände. Beide Schwellen, die der Empfindung und der Wahrnehmung, würden sich nähern bei günstigen Bedingungen, bei großer Aufmerksamkeit und äußerster Stille. Im allgemeinen aber schwankt die Wahrnehmungs-Schwelle bedeutend.

Man kann weiterhin einen ganz schwachen Ton wahrnehmen, ohne über seine Höhe eine Aussage machen zu können. Die Beurteilung der absoluten Tonhöhe kommt erst zu stande nach einer Art Analyse der Empfindung; erst nachdem man eine Ton-Empfindung wahrgenommen hat, kann man die verschiedenen Qualitäten: Höhe, Stärke, Klangfarbe, Dauer einzeln analysieren. Man kann also bei einer gewissen minimalen Stärke sagen, daß man etwas Tonartiges wahrgenommen hat, aber bei einer anderen Intensität erst die Tonhöhe bestimmen. Es muß also psychologisch unterschieden werden zwischen Schwellen der Empfindung, der Wahrnehmung und des Höhen-Urteils; letztere ist wahrscheinlich verschieden für absolute und relative Höhen-Urteile.

Die numerischen Werte, welche von den einzelnen Untersuchern für die Wahrnehmungs-Schwelle herausgerechnet sind, beziehen sich teils auf Geräusche, teils auf Töne. Für Stimmgabel-Töne hat Conta[8] die Datier gemessen, innerhalb deren eine kräftig angeschlagene Stimmgabel noch gehört wird. Boltzmann und Töpler haben nach der Enfernung, in welcher ein Pfeifenton von 181 Schwingungen (fis) noch zu hören war, die Schwingungsweite eines Luftteilchens für den eben hörbaren Ton auf 0,00004 und die mechanische Arbeit, welche dabei an das Ohr abgegeben wird, auf 1/3 Billionen Kilogrammeter berechnet. Rayleigh soll noch weit geringere Werte eruiert haben[9].

Wenn diese Untersuchungen schon ihre großen Schwierigkeiten haben, so wachsen dieselben doch noch bedeutend bei der Berechnung der für ein absolutes Höhen-Urteil erforderlichen Reizstärke. Wie oben gesagt, gehört zur Höhen-Beurteilung eine Art Analyse der einzelnen Ton-Qualitäten. Jeder Ton hat seine Nebengeräusche, und erst wenn die Intensität derselben verschwindend klein ist gegen die Intensität des Tones oder wenigstens so gering ist, daß die Aufmerksamkeit von ihr abgezogen wird, ist ein Höhen-Urteil möglich. Wollte man nun z. B. die Boltzmann-Töpler'sche Versuchs-Anordnung für diese Frage anwenden, dann müßte stillschweigend angenommen werden, daß der Ton und die Nebengeräusche durch die Entfernung von der Schallquelle proportional abgeschwächt werden. Das ist aber keineswegs bewiesen, im Gegenteil scheint es, daß die Empfindungsstärke der Geräusche mit der Entfernung des tönenden Objektes rascher abnimmt als die der Töne. So giebt Stumpf[10] an, daß Militärmusik im Zimmer besser zu differenzieren sei als im Freien, da die Straßen-Geräusche ein Hindernis der Ton-Perception bildeten: diese würden durch die Wände und die Entfernung mehr abgeschwächt als die Töne.

Untersuchungen über den Schwellenwert der Ton-Intensität, welcher für das absolute Höhen-Urteil erforderlich ist, können also auf diese Weise nicht angestellt werden; erst wenn wir im stände sind, willkürlich Reizstärken verschiedenen Grades bis zu den geringsten zu produzieren und physikalisch zu berechnen, dann wird es möglich sein, in diese Sache Klarheit zu schaffen.

Ob bei der Höhen-Beurteilung die Intensität des Tones nur so groß sein muß, um eine Analyse zu ermöglichen, oder ob für den Associations-Proceß (zwischen Tonbild und Wortbild) noch ein Plus von Stärke nötig ist, kann auch noch nicht beantwortet werden. Bei allen Versuchen, welche ich über ganz kurze und ganz schwache Töne anstellte, zeigte sich aber, daß jedesmal, wenn einer der musikalisch geübten Mitarbeiter, welcher aber kein absolutes Tonbewußtsein besaß, den Grundton analysierte, d. h. ihn etwa nachsingen konnte, auch bei mir das absolute Tonhöhen-Urteil fertig war. Die Grenze war so scharf, daß wir fast im selben Moment uns ein Zeichen gaben. Dies würde allerdings auch nur beweisen, daß für den psychischen Vorgang im Gehirn, der das Nachsingen vorbereitet, und den, welcher das absolute Höhenurteil bewerkstelligt, dieselbe Minimalintensität des Tonreizes erforderlich ist.

Wie weit sich die absolute Höhenurteils-Schwelle von der Wahrnehmungs-Schwelle entfernt, das liegt an der Analysierungs-Fähigkeit, Übung und Ermüdung des Einzelnen. Bei sehr geübten Beobachtern und günstigen Bedingungen liegen Wahrnehmungs- und Höhenurteils-Schwelle dicht neben einander.

Auch abgesehen von der Intensitäts-Schwelle ist ein Einfluß der Tonstärke auf das Höhenurteil zu bemerken. Ein sehr starker Ton, etwa ein starker Posaunenklang, wird weit schwerer seiner absoluten Höhe nach bestimmt als ein leiserer Ton; das liegt daran, daß bei den lauteren Klängen mehr Obertöne und auch mehr Nebengeräusche mitempfunden werden, als bei den leiseren Tönen. Besonders erkennt man dies an Klängen, in welchen einzelne Obertöne besonders stark hervortreten, etwa an Glocken-und Gläser-Tönen; je leiser man ein Glas anschlägt, um so leichter wird man den Grundton desselben analysieren können, und so die Tonhöhe bestimmen. Manchen ist es überhaupt unmöglich, einen lauten Gläser- und Glocken-Ton richtig zu benennen, während es ihnen bei schwacher Intensität leicht gelingt; das Stärke-Optimum für die absolute Höhenbeurteilung liegt also zwischen Stärke-Maximum und Stärke-Minimum beträchtlich nach der Seite des letzteren zu.

Ein weiterer Einfluß der Stärke auf das Höhenurteil besteht darin, daß stärkere Töne meist für höher taxiert werden, als schwache Töne derselben Schwingungsanzahl; daß der Grund dieser Täuschung in der Empfindung zu suchen sei, erscheint unwahrscheinlich. Stumpf führt in seiner »Tonpsychologie« (I S. 238 f.) mehrere eigene Argumente und solche anderer Forscher dagegen an. Zur Erklärung der sicher bestehenden Urteils-Täuschung erinnert Stumpf erstens daran, daß häufig eine nachwirkende Erfahrung über das Sinken der Tonhöhe bei einem Sänger, dem der Atem und die Kraft ausgeht, mitspielen kann. Solche Eindrücke haben eine Gewohnheit hinterlassen, an ein Sinken des Tones bei abnehmender Stärke desselben auch in solchen Fällen zu glauben, wo die Art der Tonerzeugung ein wirkliches Sinken ausschließt. Eine andere Ursache der Täuschung liege zweitens in dem Umstande, daß höhere Töne bei gleicher Reizstärke größere Empfindungsstärke besitzen. Die Erfahrungen in dieser Hinsicht lassen unwillkürlich das hinsichtlich der Tonhöhe schwankende Urteil durch den Gesichtspunkt der größeren Stärke bestimmt werden, auch wo nicht die Empfindungsstärke allein, sondern die Reizstärke selbst größer ist. Drittens werden beim schwächeren Anschlagen eines Tones weniger Obertöne erzeugt. Die Beimischung von Obertönen gebe aber jedem Tone einen höheren Anstrich, weil das Klanggefühl dadurch dem der höheren Töne ähnlich werde. Im allgemeinen kommt dieser Einfluß der Tonstärke für das absolute Tonbewußtsein kaum in Betracht. Die geringen Distanzen, um welche der stärkere Ton höher erscheint als der schwächere, betragen meist nur so wenig Schwingungen oder nur Bruchteile derselben, daß diese für die Höhen-Beurteilung eines einzelnen Tones mittels eines absoluten Gehörs nicht mitsprechen können. Der Ton wird darum doch mit demselben musikalischen Namen benannt, der für einen weit größeren Bezirk (in mittleren Tonlagen 40--100 Schwingungen umfassend) gebraucht wird. Für Intervall-Vergleichung ist diese Urteils-Täuschung eher von Belang. Immerhin wäre es interessant, sowohl für das Vergleichen zweier Töne als auch für die absolute Höhen-Beurteilung den Einfluß dieser Täuschung möglichst numerisch festzustellen; doch kann dies erst gelingen, wenn wir Apparate zur Intensitäts-Messung der Reizstärke haben, und wenn wir mit Hilfe dieser tabellarisch notiert haben, in welchem Verhältnis die Reizstärke zur Empfindungsstärke bei verschiedenen Tonhöhen steht.

Eine weitere Ton-Qualität, deren Beziehung zum absoluten Tonbewußtsein zu untersuchen ist, und welche sich der Intensität anschließt, ja zu ihr in engster Beziehung in den beiderseitigen Schwellenwerten steht, ist die Tondauer. Wir müssen hierbei unterscheiden zwischen der notwendigen Dauer eines einzelnen Tones und der eines Tones, der nur ein Glied einer Tonreihe bildet. Auch hierbei muß das Empfindungs-Urteil (Existentialurteil) von dem absoluten Tonhöhen-Urteil gesondert betrachtet werden. Man hat sich also, um zunächst nur von der Dauer eines einzelnen Tones zu sprechen, folgende Fragen vorzulegen:

1) Welches ist die Minimaldauer eines Tones für das Zustandekommen einer Tonempfindung?

2) Welches ist die Minimaldauer eines Tones für die Bildung eines absoluten Höhenurteils?

Über beide Fragen habe ich eingehende Untersuchungen in Gemeinschaft mit L. I. Brühl angestellt, welche in der Zeitschrift für Psychologie, Band 18, veröffentlicht sind. Ich verweise deshalb im einzelnen auf diese Abhandlung und möchte hier nur in Kürze die Versuchs-Anordnung und die gewonnenen Resultate angeben.

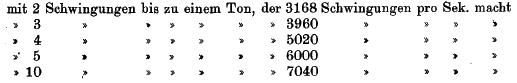

Wir stellten uns die Aufgabe, möglichst kurze Töne zu erzeugen, deren Schwingungsanzahl und Dauer leicht zu berechnen ist, und ihre Einwirkung auf Empfindung und Höhenurteil zu untersuchen. Am zweckmäßigsten erschienen uns für diesen Zweck die Töne, welche man durch Anblasen einer Sirenen-Scheibe gewinnt. Auf einer kreisrunden Aluminium-Scheibe, welche einen Durchmesser von 80 cm hat, ließen wir auf zwei konzentrischen Kreisen Löcher derart ausstanzen, daß bei derselben Größe der Löcher (Durchmesser 2 mm) und gleichem Abstand von einander (kürzeste Verbindung 2 mm) auf dem größeren Kreis 500, auf dem kleineren 300 Locker entstanden. Die Scheibe wurde in ihrem Mittelpunkt gedreht in verschiedener Geschwindigkeit, welche wir durch Handtrieb oder, wenn wir größere Konstanz wünschten, mit Hilfe eines Gasmotors erreichten. Wir bliesen unsere Löcher-Reihen durch ein 1 cm dickes Glasrohr an, dessen Mündung sich auf 2 mm verjüngte, und benutzten zur Erzeugung des zum Anblasen nötigen Luft-Quantums zuerst einen Blasebalg; da uns dieser aber recht umständlich war, und wir bemerkten, daß unsere Lunge die nötige Luftmenge und den erforderlichen Druck hergab, bedienten wir uns ferner dieser natürlichen Blasevorrichtung. Das Glas-Ansatzstück steckten wir in einen leicht beweglichen Schlauch, bliesen den Schlauch an und dirigierten mit der Hand die Mündung des Ansatzglases nach der Löcherreihe I oder II. Der eine von uns (Abraham) blies an, bestimmte die Tonhöhe, der andere drehte die Sirene, registrierte die Urteile und verglich zuweilen nach dem ausgesprochenen Urteil mit Harmonium-Tönen. Da die Löcher-Reihen im Verhältnis von 300 zu 500, d. h. 3:5 standen, gaben sie beim Anblasen Töne, welche dieses Schwingungs-Verhältnis zu einander zeigen; d. h. die beiden Töne bilden das Intervall einer Sexte. Um nun möglichst kurze Töne zu prüfen, brauchten wir nur einfach einen Teil der Löcher zu verkleben, d. h. nur eine bestimmte Anzahl anzublasen; wir verklebten nur die Löcherreihe I, während wir Reihe II als Kontrollreihe benutzten und deshalb durch ihre volle Lochanzahl einen kontinuierlichen Ton hervorbrachten. Wir stellten Versuche an mit 20, 10. 5, 3 und 2 Löchern, und da die Lochanzahl, wie wir in der Arbeit bewiesen, mit der Schwingungsanzahl der durch Anblasen entstehenden Töne identisch ist, so experimentierten wir mit Tönen, welche aus 20, 10 u. s. w. bis 2 Schwingungen bestanden. Wir kamen auf diese Weise zu dem sehr interessanten Ergebnis, daß für Töne der Kontra-Oktave bis zur Mitte der viergestrichenen Oktave hinauf zwei Schwingungen genügen, um eine Tonempfindung zu erzeugen. Von der Mitte der viergestrichenen Oktave aufwärts bis zum Ende der fünfgestrichenen Oktave mußten wir mehr Schwingungen zu Gehör bringen, damit eine ordentliche Tonwahrnehmung zu stande kommt, und zwar kamen wir:

Da wir nun hierbei sehen, daß man bei zunehmender absoluter Schwingungszahl zu Tönen höherer Schwingungsanzahl pro Sekunde gelangt, lag es sehr nahe, die Werte zu betrachten in Bezug auf die absolute Zeit, welche sie ausdrücken. Ein Ton, welcher 3168 Schwingungen pro Sekunde macht, braucht für zwei Schwingungen 2/3l68 = 1/1584 Sekunde oder, setzt man für 1/1000 Sekunde das Symbol a ein, = 0,63 σ. Ein Ton von drei Schwingungen braucht, um eine Tonempfindung zu erzeugen, mindestens 3/3960 = 1/1320 Sekunde = 0,76 σ. Vier Schwingungen brauchen 4/5020 = 1/1255 Sekunde = 0,79 σ, fünf Schwingungen 0,83, zehn Schwingungen 1,42 σ. Man könnte daher sagen, daß für die Tonerzeugung eine Mindestzeit erforderlich ist, welche mit zunehmender Tonhöhe bis 0,63 σ abnimmt, dann bei höheren Tönen wieder wächst.

Nachdem wir in dieser Weise festgestellt hatten, eine wie große Anzahl von Schwingungen und welches Zeitminimum für die Ton-Wahrnehmung erforderlich ist, suchten wir jetzt die zweite Frage zu beantworten, wieviel Schwingungen zur Bildung des absoluten Tonurteils gehören. Es war uns nämlich aufgefallen, daß wir meist eine Wiederholung der kurzen Tonstöße abwarten mußten, um über die absolute Tonhöhe vollkommen im klaren zu sein. Die Tonstöße sind nämlich, wie wir in der Abhandlung auseinander setzten, begleitet von einem knallartigen, tiefen Nebengeräusch, welches sich wahrscheinlich aus Reflexionswellen und unregelmäßigen Nachschwingungen zusammensetzt. Diese Nebengeräusche waren für das Tonurteil sehr störend, und es dauerte eine ganze Zeit, bis wir den kurzen Ton aus dem Konglomerat von Geräuschen, zu welchem sich noch das Anblasegeräusch und das Drehungsgeräusch der Scheibe hinzugesellten, herausschälen konnten; als ich aber mit gespanntester Aufmerksamkeit hinhörte (die Versuche strengten ganz enorm an), gelang es mir, auch bei einem einzelnen Tonstoß, welcher die für die Tonwahrnehmung geringste Schwingungsanzahl hatte, auch das richtige Höhen-Urteil zu fällen, welches allerdings nach einer Wiederholung des Tones bedeutend sicherer wurde. Die Zeit, welche verstrich vom. Beginn der Tonempfindung bis zum Aussprechen des Urteils, war allerdings bei diesen kurzen einmaligen Tonstößen eine sehr bedeutende, ca. 1/2--1 Minute, und wurde durch eine mehrmalige Wiederholung des Tones proportional dieser geringer. Ich bin mir bewußt, während dieser Urteilszeit deutlich den Prozeß des Analysierens durchgemacht zu haben. Ich sonderte im Geiste alle Nebengeräusche aus dem Gehörten heraus und ganz plötzlich, etwa nach einer halben Minute, tauchte in mir das Wortbild eines Tones z. B. as auf; ich verglich dann mit dem Erinnerungsbilde des Tones (as), das ich von früheren Eindrücken her in der Vorstellung habe, und prüfte, ob die Bezeichnung paßte; manchmal pfiff ich mir auch den Ton (as) vor und verglich mit der Tonempfindung, was in Ermüdungsfällen leichter ist, als die Vergleichung mit der Vorstellung. Meist war das aufgetauchte Wortbild das richtige Tonurteil, nur selten mußte ich dasselbe, aber dann auch nur um einen Halbton, korrigieren.

Es zeigte sich also, daß bei einem einmaligen Tonstoß schon richtig geurteilt werden konnte, d. h. daß für das absolute Höhenurteil dieselbe Dauerschwelle maßgebend ist, wie für die einfache Ton-Wahrnehmung. Für die Bestimmtheit des Urteils war aber eine Wiederholung des Tonstoßes sehr wertvoll, und zwar richtete sich die Anzahl der Wiederholungen nach Disposition, Erwartung, Ermüdung und Übung. Unter gewöhnlichen Umständen, wenn die Aufmerksamkeit gerade nicht auf die Tonhöhe gespannt ist, wird eine gewisse Zeit einer Tonempfindung nötig sein, um die Höhe bestimmen zu können, und zwar hängt dies wieder ab von der Klangfarbe, Stärke und Höhe des Tones. So giebt auch v. Kries (1. c.) an, daß, wenn er den Ton einer Lokomotivpfeife einmal kurz erklingen hört, er oft nicht im stände ist, über die Höhe eine Aussage zu machen, und daß ihm dies erst gelingt bei längerem Erklingen oder bei Wiederholung des kurzen Tons.

Von wesentlichem Einfluß auf die absolute Tonhöhen-Bestimmung ist auch die zeitliche Distanz auf einander folgender Töne; es erscheint dies wahrscheinlich unverständlich, da ich oben gesagt habe, daß das absolute Tonbewußtsein mit Intervall-Vergleichung nichts, zu thun habe, es also gleichgültig sei, ob eine Minute oder Tage zwischen zwei Tonempfindungen vergehen. Gewiß ist letzteres richtig; große Zeitdistanzen sind von keinem Einfluß auf absolute Höhen-Bestimmungen, wenn nicht gar durch jahrelangen Mangel jeder musikalischen Beschäftigung das absolute Tonbewußtsein verringert wird. Von Bedeutung für das Höhen-Urteil sind aber die kleinen Zeit-Distanzen zwischen auf einander folgenden Ton-Empfindungen, und diese habe ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. K. L. Schaefer einer genaueren experimentellen Prüfung unterzogen[12]. Wir hatten uns zwei Aufgaben gestellt:

1) Wie rasch können zwei Töne auf einander folgen (d. h. im Triller, oder Tremolo), um noch als zeitlich getrennt empfunden und ihrer absoluten Höhe nach erkannt zu werden,

2) absolute Tonhöhen-Bestimmungen schnell auf einander folgender Töne einer musikalischen Figur.

Beide Aufgaben thun gleichzeitig dar, wie sich auf einander folgende Töne in der Empfindung und im Urteil beeinflussen.

Was zunächst die Versuchs-Anordnung anbetrifft, so war dieselbe ähnlich der für die Untersuchung der kürzesten Töne verwendeten. Die Töne wurden durch Anblasen einer Sirenenscheibe erzeugt, also einer Kreisscheibe, auf der mehrere konzentrische Löcher-Kreise ausgestanzt waren; für die höheren Oktaven benutzten wir die oben beschriebene Aluminium-Scheibe, für die tieferen eine nach demselben Prinzip aus Holz gefertigte, deren Löcher einen etwas größeren Durchmesser hatten. Das Anblasen der einzelnen Löcher-Reihe geschah mittels zweier kleiner Röhren, deren Lichtung genau gleich der Größe der Löcher war. Den Wind lieferte teils ein Kompressions-Apparat, teils wurde mit dem Munde angeblasen. Die Rotation der Scheibe besorgte entweder ein sehr gleichmäßig laufender Motor oder einer von uns, die wir uns darauf eingeübt hatten, mit der Hand. Das Intervall der im Triller oder Tremolo alternierenden Töne ist ohnehin unabhängig von der Schnelligkeit der Drehung. Wenn der eine Kreis z. B. 8n, der andere 9n Löcher hatte, so mußte das Intervall stets eine Sekunde bleiben, wie hoch die Töne und wie rasch ihre Aufeinanderfolge auch sein mochten. Durch Kombination des Kreises von 8n Löchern mit einem andern von 10n Löchern erhielten wir Töne, die im Verhältnis der großen Terz zu einander standen, und ebenso konnten wir auch Quarten- und Quinten-Tremoli herstellen. Dag alternierende Anblasen der Löcher-Reihen durfte nicht etwa so ausgeführt werden, daß der Wind immer erst durch die eine und dann durch die andere Röhre gegen die Scheibe getrieben wurde. Wir ließen vielmehr den Doppelluftstrom kontinuierlich wirken und verklebten oder verstopften dafür abwechselnd gleiche Strecken der beiden Löcher-Kreise. So war zuweilen die erste Hälfte des einen Kreises und die zweite Hälfte des zweiten Kreises mit dickem Papier überzogen. In anderen Fällen wurde der erste und dritte Quadrant des einen Kreises und der zweite und vierte des anderen mit Kork-Stöpseln abgedichtet. Ob die Kreise in Halbkreise, Quadranten, Sextanten oder Oktanten geteilt wurden, richtete sich danach, ob wir höhere oder tiefere Töne erzielen wollten, wir haben im allgemeinen, um Beeinflussungen zu verhüten, beliebig zwischen höheren und tieferen Tonlagen gewechselt.

War die Sirene in der angegebenen Weise vorgerichtet, so begann der Versuch: Wir drehten zunächst die Scheibe ganz langsam und bekamen so tiefe, noch deutlich getrennt zu hörende Töne. Dann ward die Geschwindigkeit allmählich gesteigert, so daß die Töne immer höher und kürzer wurden, bis wir an eine ziemlich scharf bestimmbare Grenze gelangten, bei der die Töne nur eben noch einzeln wahrgenommen werden konnten, beziehungsweise eben anfingen, mit einander zu einem Akkord zu verschmelzen. Jenseits dieses Momentes, der vielleicht als Triller-Schwelle zu bezeichnen wäre, bildeten dann die beiden Töne einen unterbrochenen Akkord, der mit weiterer Beschleunigung der Rotation mehr und mehr an Glätte zunahm. Wir stellten hierauf die Beobachtung auch auf dem umgekehrten Wege an, indem wir vom Akkord ausgehend, den Punkt der eben merklichen Trennung aufsuchten, was sich im allgemeinen als die zweckmäßigere Methode erwies. Jedenfalls wurden stets beide Arten des Experimentes so oft wiederholt, bis wir zu einem klaren Urteil über die Triller-Schwelle und die entsprechenden Höhen der Töne gekommen waren. Alsdann genügte eine einfache Rechnung, um die zugehörige Dauer (d) der Töne zu finden. War nämlich s die Schwingungsanzahl eines derselben, und n die Löcheranzahl des zugehörigen Kreissektors, so mußte d = n/s Sekunden sein. Die Schwingungszahlen wurden wieder für a1 = 440 Schwingungen pro Sekunde genommen. Die Resultate unserer Versuche, welche in der citierten Arbeit tabellarisch aufgeführt sind, möchte ich hier nicht des Näheren auseinander setzen. Im allgemeinen zeigte sich, daß, abgesehen von den höchsten und tiefsten Tonlagen, in denen die zur Erzielung der Triller-Schwelle nötige Zeit ein wenig größer ist, die Schwelle für die mittleren Oktaven fast gleich groß ist, nämlich ca. 1/35 Sekunde pro Ton beträgt für Töne der großen bis zur viergestrichenen Oktave. Es kann also in allen Oktaven gleich schnell getrillert, beziehungsweise tremoliert werden, um gesonderte Ton-Wahrnehmungen hervorzubringen, und zwar macht dabei das Intervall keinen nennenswerten Unterschied. Hervorgehoben zu werden verdient der Umstand, daß in der hohen Region die Dauer-Schwelle im Triller so sehr viel länger ist, als die zur Perzeption eines einzelnen Tones erforderliche (s. o. = 0,63 σ). Eine Erklärung dieses auffallenden Faktums habe ich in meiner an obige anschließenden Abhandlung versucht[13]. Dort habe ich die Gründe klargelegt, welche für die Empfindung und Wahrnehmung in Betracht kommen können. Diese hier näher zu erörtern, dürfte zu weit führen. Was aber hierher gehört und in der citierten Arbeit noch nicht erwähnt ist, das ist der Umstand, daß abgesehen von den für die Empfindung maßgebenden Gründen (Abklingen u. s. w.) für das absolute Tonhöhen-Urteil noch besondere Verhältnisse mit sprechen können, daß zwei auf einander folgende Ton-Empfindungen das Höhen-Urteil störend beeinflussen.

In dem die kürzesten Einzeltöne behandelnden Abschnitt wurde aus einander gesetzt, daß bis zur Fixierung des Urteils eine bestimmte verhältnismäßig große Zeit nötig war, in welcher der Prozeß des Analysierens durchgemacht wird. Dieses Analysieren, sagten wir, wird erleichtert durch Wiederholung eines Tones. Ebenso nun, wie hier die Wiederholung des Tones das Urteil erleichtert, wird in unserem jetzigen Falle, wo es sich bei dem Triller um einen zweiten von dem ersten verschiedenen Ton handelt, das Tonhöhen-Urteil erschwert. Die Aufmerksamkeit wird fortwährend von dem einen zu dem anderen Ton gelenkt und kann nicht so lange bei dem ersten Ton verweilen, um seinen Grundton aus Nebengeräuschen und Klangfarbe zu analysieren. Daß diese Erklärung richtig ist, erhellt daraus, daß bei einer maximalen Triller-Geschwindigkeit, bei welcher die beiden Töne schon zu einem Akkorde verschmolzen, die Tonhöhen-Bestimmung weit leichter war als bei der Schnelligkeit, in welcher die Töne schon getrennt wahrgenommen wurden. Trotz der in ersterem Fall weit größeren Geschwindigkeit und der kurzen Dauer der physikalischen Einzeltöne hatte man doch die Empfindung eines ruhenden Zusammenklangs, der nur etwas rauh war, und konnte so leicht die Tonhöhen des Akkordes bestimmen.

Wir können also sagen, daß absolute Tonhöhen-Bestimmungen bei trillernden und tremolierenden Tönen schon möglich sind, wenn eine gesonderte Wahrnehmung der Einzeltöne wegen der Schnelligkeit noch nicht vorhanden ist, ja daß die Höhen-Bestimmung dann sogar weit leichter zu stande kommt, als an der Trillerschwelle.

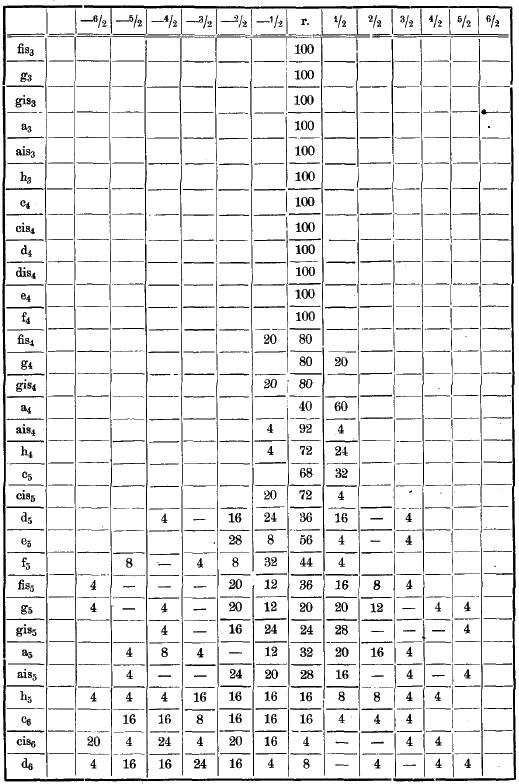

Weit wichtiger für die praktische Musik war der zweite Teil unserer Arbeit, in welcher wir die maximale Geschwindigkeit musikalischer Figuren für Empfindung und Höhenurteil in Betracht zogen. Wir machten diese Untersuchungen in Gemeinschaft mit dem jüngst verstorbenen Prof. Oscar Raif von der Königlichen Hochschule für Musik, welcher gleich mir unter gewöhnlichen Umständen ein sicheres absolutes Tonbewußtsein besaß und mit dankenswerter Liebenswürdigkeit uns seine wertvolle Hilfe zu teil werden ließ. Der Versuchsmodus blieb derselbe wie bisher, nur daß eben die Anzahl der aufeinander folgenden Töne vermehrt wurde und jetzt außer auf die absolute Höhe auch noch auf ihre Reihenfolge geachtet werden mußte. Wir haben im ganzen fünf Versuche, angestellt. In den vier ersten bestand die Figur aus vier Tönen, im letzten aus fünf. Bei großer Geschwindigkeit des Scheiben-Umlaufs hörte man nur, daß es sich um eine Mehrheit von nicht völlig gleichzeitigen Tönen handle. Die Beobachter konnten daher die absoluten Tonhöhen größtenteils richtig erkennen (insbesondere die des höchsten und tiefsten Tones) aber nichts oder wenigstens nichts Sicheres über die Reihenfolge aussagen; dieselbe wurde erst bei einer durchschnittlichen Dauer jedes einzelnen Tones von 1/10 Sekunde oder 100 ff erkannt. Eine Wiedergabe der fünf Versuchsprotokolle wird diese Verhältnisse am besten illustrieren:

Beide Versuchs-Personen haben hiernach im großen und ganzen auffallend gleichmäßig geurteilt, fast übereinstimmend richtig und falsch. Bemerkenswert ist, daß die dem musikalischen Ohr ungewohnteren Ton-Kombinationen unrichtiger beurteilt wurden und die Neigung bestand, sie in bekannte umzudeuten. So glaubten die Beobachter z. B. im ersten Versuch statt der wirklichen Töne die ihnen geläufigen Tonfolgen des kleinen Septimen-Akkordes zu hören. Außerdem zeigte sich, wie vorher bei den Triller-Versuchen, daß es schwieriger ist, die absoluten Tonhöhen zu bestimmen, wenn die Töne mäßig schnell nach einander erklingen, als wenn die Töne scheinbar zu einem gebrochenen Akkord vereinigt sind. Es wurden zwar auch dann Fehler gemacht in der Weise, daß einzelne Töne (vgl. Versuch 5) gar nicht gehört wurden. Aber die, welche wahrgenommen wurden, wurden weit schneller erkannt, als bei der mittleren Geschwindigkeit; die Urteils-Zeit war also dann größer. Jedenfalls erwies sich auch aus diesen Versuchen, daß das Tonhöhen-Urteil bei schnell auf einander folgenden Tönen beeinflußt wird von der Zeit-Distanz. Diese Beeinflussung trifft aber auch nur die Analyse des Ton-Komplexes. Ist ein Ton der Figur gehörig analysiert (allerdings gehören dazu zahlreiche Wiederholungen), dann ist für den mit absolutem Tonbewußtsein Begabten auch der Name da; die Association zwischen Ton und Wortbild ist also nicht beeinflußt, sondern nur die Entstehung des deutlichen Tonbildes.

Einen ganz bedeutenden Einfluß hat auf das Urteil absoluter Tonhöhen die Klangfarbe. Derselbe ist so gewaltig, daß viele Musiker Töne einer bestimmten Klangfarbe mit vollkommener Sicherheit benennen können, während sie bei anderm Klang-Charakter ganz im Dunkeln tappen und sich unter einem Ton beliebig ein e oder a oder b vorstellen können. Nach meinen Erfahrungen ist es sogar häufiger, daß das Tonerkennungs-Vermögen auf einzelne Klangfarben beschränkt ist, als daß es auf alle Klänge ausgedehnt ist. Den Begriff »Klangfarbe« müssen wir in ganz spezieller Weise gebrauchen: Gewöhnlich unterscheidet man Klangfarbe im weiteren und engeren Sinne. Der allgemeine Begriff umfaßt nach Stumpf:

1) den Klang-Charakter, der durch associierte Vorstellungen oder Gefühle entsteht,

2) die Tonfarbe einfacher Töne,

3) die durch Obertöne entstehende Klangfarbe,

4) die Klangfarbe, verursacht durch begleitende Nebengeräusche,

5) die durch Stärke und Höhenschwankungen, durch verschiedenes Anund Abklingen hervorgerufene Eigenart.

Was zunächst die associierten Vorstellungen anbetrifft, die einer Ton-Empfindung den Charakter beilegen, so kann sich deren Besprechung hier erübrigen, da sie für die Tonhöhen-Bestimmung hier nicht in Betracht kommen. Wohl kann ein Flötenton die Wort-Vorstellung C hervorrufen und nebenbei als »idyllisch« bezeichnet werden, doch sind beide Begriffe so heterogen, daß sie sich niemals stören oder überhaupt beeinflussen. Weiterhin fällt für unsere Untersuchung der Klang-Charakter aus, den man einfachen Tönen beimißt und der eine Funktion ihrer Hohe ist; zunächst findet man selbst bei physikalischen Instrumenten selten obertonfreie Töne, und dann kämen diese Töne auch nur im Gegensatz zu den obertonhaltigen Klängen in Betracht. Auch von dem durch Höhe- und Stärke-Schwankungen entstehenden Klang-Charakter kann man absehen, weil er die durch Association bedingten Gefühle beeinflußt, nicht das Höhenurteil.

Für uns wichtig ist die Klangfarbe, welche durch verschiedene Beimischung von Obertönen, und welche durch Nebengeräusche entsteht, sie bringt hauptsächlich die Eigenart der Instrumente hervor.

Betrachten wir zunächst, welche Instrumentaltöne am leichtesten in ihrer absoluten Höhe erkannt werden, so steht in erster Linie das Klavier voran. Klaviertöne werden am leichtesten bestimmt, dann die Töne der Geigen, Holzblasinstrumente, Blechinstrumente, Stimmgabeln, Gesangstöne und schließlich die Klänge der Glocken und Gläser. Bei oberflächlichem Anblick dieser Reihe könnte man auf die Vermutung kommen, daß die Instrumententöne, welche am häufigsten gehört werden, auch am leichtesten in ihrer Höhe bestimmt werden. Doch das ist nicht der Fall; denn während allerdings die oft gehörten Klaviertöne weitaus am leichtesten bestimmbar sind, stehen die Töne, welche der menschliche Kehlkopf hervorbringt, und welche an Häufigkeit des Vorkommens wohl mit den Klaviertönen konkurrieren können, an der unteren Grenze der Erkennbarkeits-Skala; mag also auch die Übung in der Klangfarbe von Einfluß auf die Höhen-Bestimmung sein, es muß doch noch ein weiterer Grund hinzukommen, der die Schwierigkeit der Erkennbarkeit von Gesangstönen erklärt. Dieser Grund muß in den Tönen selbst liegen, und da ist das Hauptunterscheidende die Ungleichartigkeit der Obertöne. Es zeigt sich nun, daß nicht etwa die einfachen oder wenigstens die obertonarmen Klänge der Stimmgabeln, sondern gerade die oberton-reicheren, schärferen Instrumentalklänge leicht erkannt werden. Noch wichtiger allerdings als die Anzahl der Obertöne ist die Stärke einzelner Teiltöne für die Höhen-Bestimmung.

Dies sieht man deutlich an den schwer erkennbaren Tönen der Glocken und Gläser und der menschlichen Stimme. Bei Glocken und Gläsertönen sind gerade einzelne Teiltöne so besonders verstärkt in der Klangmasse enthalten, daß der Grundton oft hinter den Obertönen verschwindet, so daß nur durch Aufmerksamkeit und Übung ein Heraushören desselben möglich ist. Bei Gesangstönen kommen noch die unharmonischen Beitöne der Vokale in Betracht, welche einzelnen Beobachtern große Schwierigkeiten machen; so klagt namentlich J. v. Kries, daß er nur in Ausnahmefällen die Töne der menschlichen Stimme und zwar die der Sopranstimme erkennt. Daß Klänge, in welchen einzelne Teiltöne besonders stark hervortreten oder unharmonische Beitöne enthalten sind und den Grundton verdecken, schwer in der Grundton-Höne erkannt werden, erklärt sich also von selbst.

Schwieriger ist es, nachzuweisen, weshalb im allgemeinen obertonreichere Klänge leichter beurteilt werden als oberton-arme. Hier können mehrere von einander ganz verschiedene Möglichkeiten in Betracht kommen. Wenn das, was wir aus den früheren Betrachtungen gewonnen haben, richtig ist, daß nämlich die erste Bedingung für die Höhen-Bestimmung eines Klanges das Heraushören des Grundtones ist, dann müßten obertonlose oder -arme Klänge wie die der Stimmgabeln am leichtesten beurteilt werden. In Wirklichkeit werden diese aber sehr schwer erkannt. Stumpf hat ebenfalls durch Versuche, welche er über die Beurteilung von Intervallen anstellte, gefunden, daß die Analyse bedeutend erleichtert wurde, wenn die Klänge einen schärferen Klang-Charakter hatten, und giebt dafür folgende Erklärung:

Vor allem, wenn Zusammenklänge von scharfen Einzelklängen leichter analysiert werden als von weichen, so läßt sich anführen, daß sehr weiche Klänge der Regel nach zugleich schwach sind. Obertöne kommen eben nur bei Klängen von einer gewissen Stärke des Grundtons zum Vorschein und wachsen an Zahl und Stärke unter sonst gleichen Umständen mit der Stärke des Grundtones, während umgekehrt obertonfreie Klänge, wo sie überhaupt möglich sind, nur bei schwächster Tongebung erzielt werden können, die höchste Oktave ausgenommen.

Stumpf erklärt also die leichte Erkennbarkeit scharfer Klänge durch die größere Stärke des Grundtones, die noch durch die Differenztöne der Obertöne bei zunehmender Stärke des Klanges im Verhältnis mehr wächst als die Teiltöne. Wenngleich es sich bei der Stumpf'schen Erklärung um das Analysieren von Akkorden handelt, läßt sich dieselbe wohl gut auch für das Beurteilen eines Klanges, der ja auch aus Teiltönen besteht, anwenden, wenn anders zu dem Tonurteil überhaupt eine wirkliche Analyse erforderlich ist, was ich gleich näher besprechen werde.

Zweitens kann auch die Übung hierbei von großem Einfluß sein; man analysiert häufiger und darum leichter oberton-reiche als oberton-arme Klänge.

Während diese Erklärungen darlegen, daß das Heraushören des Grundtones bei oberton-reichen Klängen leichter ist als bei milden, kann man auch die leichte Bestimmbarkeit scharfer Klänge in völlig entgegengesetzter Art darthun, muß dann allerdings darauf verzichten, das Heraushören des Grundtons als Conditio sine qua non für die Höhen-Bestimmung zu betrachten. Man kann die Ansicht verteidigen, daß überhaupt nicht der Grundton analysiert wird, ja daß der Grundton überhaupt keine Wort-Vorstellung reproduciert, sondern daß ein ganzer Ton-Komplex, der Grundton zusammen mit einigen Teiltönen erst die Association bewerkstelligt. Das, was wir a0 nennen, wäre dann gar nicht a0, sondern a0 + a1 + e2 + a2 u.s.w. Danach würde sich erklären, weshalb Stimmgabeltöne schwieriger erkannt werden, als schärfere Klänge. J. v. Kries führt eine ähnliche Erklärung an für die leichte Erkennbarkeit der Akkorde. Es handelt sich nach ihm um die wechselseitige Unterstützung verschiedener Associations-Vorgänge, allgemein formuliert darum, daß zwar der Effekt a vorzugsweise an a und der Effekt ß vorzugsweise an b geknüpft ist, gleichwohl a allein durch a nicht hervorgerufen werden kann, sondern nur « und ß zusammen durch a und b. J. v. Kries übersieht nicht die Schwierigkeiten, die sich dieser Ansicht entgegenstellen, hält letztere aber für die am meisten befriedigende Erklärung. Ich glaube, daß dieselbe noch zu modifizieren ist; denn sonst müßte man annehmen, daß die allerschärfsten Klänge am leichtesten erkannt werden, während in Wahrheit in der Obertonzahl nach oben und nach unten hin eine Grenze gezogen ist. Am leichtesten werden Klänge mit mäßig viel Obertönen beurteilt.

Ich stelle mir vor, daß man durch Übung etwa in Klaviertönen den Ton-Komplex, welcher einer Klaviertaste entspricht, als Einheit auffaßt; ein anderer hat sich durch Geigen spiel eine Geigenton-Einheit gebildet, die ihm als Grundeinheit vorschwebt. Klänge, die sehr oberton-reich sind, müssen nun in der Weise analysiert werden, daß aus der Masse die Klavierton-Einheit herausgeschält wird, die vielleicht einen Grundton und zwei Obertöne repräsentiert ;obertonlose Töne müssen erst in der Vorstellung mit den nötigen Obertönen versehen werden, um der Klavierton-Einheit zu entsprechen. Es findet hier allerdings kein bewußtes Hinzufügen von Tönen statt, sondern ein Vergleichen des gehörten obertonlosen Tones mit dem Erinnerungsbilde, das der Ton früher in anderer Klangfarbe (Klavierton-Einheit) im Gedächtnis zurückgelassen hat. Deshalb können nur Beobachter, die sich einen Ton vorstellen können, solche ungewohnte Klänge richtig beurteilen; solche aber, bei denen nur der Name durch die Ton-Empfindung reproduziert wird, sind dazu außer stande. Wir können jetzt also erklären, weshalb sehr scharfe und sehr milde Klänge schwerer beurteilt werden, als mittelscharfe.

Zweitens würde aber die Erklärung nicht etwa der obigen Auffassung, weshalb das scharfe Hervortreten einzelner Teiltöne bei Gläser- und Glockentönen störe, widersprechen. Wir müssen nur allerdings immer dann, wenn wir vom Heraushören des Grundtones sprachen, annehmen, daß nicht der einfache Grundton, sondern die besprochene Einheit gemeint ist. Ob es sich hierbei um eine wirkliche Analyse handelt, ist allerdings zweifelhaft. Eine vollständige Analyse eines Klanges derart, daß der Grundton von der Grundeinheit herausgehört werden und die übrigen Teiltöne einzeln zur Erkennung und Beurteilung kommen, findet bei gewöhnlichen Höhen-Urteilen jedenfalls nicht statt. Aber es ist möglich, daß die Grundeinheit herausgehört wird, und eine bestimmte Summe von Obertönen, und daß diese letztere erst vernachlässigt werden muß, um das Höhen-Urteil zu bilden. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine Reproduktion der Grundeinheit, die sich der Musiker durch Übung gebildet hat. Gewisse Töne, die der Grundeinheit in der Klangfarbe sehr ähneln, reproduzieren sofort diese Einheit, andere, sehr von derselben verschiedene, bringen gar keine Reproduktion hervor, bei wieder anderen gehört eine längere Zeit und Aufmerksamkeit dazu, um die Reproduktion zu ermöglichen.

Ob es sich also um eine Analyse der Klänge oder eine Reproduktion der Grundeinheit handelt, ist schwer zu ermitteln, doch würde dies auch nur ein theoretischer Unterschied sein, für die Praxis kommt eben das nur als feststehend in Betracht, daß bei der Höhen-Beurteilung die Klangfarbe von großer Wichtigkeit ist, da die Klänge erst auf eine bestimmte Grundeinheit bezogen werden. Ob diese Einheit durch Klaviertöne oder sonstige Instrumente gewonnen ist, braucht uns weniger zu interessieren, nur werden durch die Arten der Instrumente große individuelle Schwankungen vorkommen. Daß wir in der That einen aus mehreren Tönen bestehenden Komplex als Einheit, und nicht als Grundton heraushören, scheint auch die oben besprochene Oktaven-Täuschung zu beweisen.

Die Abhängigkeit des Höhen-Urteils von der Klangfarbe zeigt sich bei allen mit absolutem Tonbewußtsein begabten Personen; zwar geben viele an, daß bei ihnen die Klangfarbe in der Erkennung keinen Unterschied macht, das sind aber solche, die eben alle Klänge richtig benennen können. Doch in der Genauigkeit der Beurteilung und speziell in der Urteilszeit kommen erhebliche Differenzen vor. Ich selbst glaubte, daß für mich die Klangfarbe belanglos sei, als ich aber die Tonhöhen-Bestimmungen auf ihre Urteilszeit hin prüfte, fand ich ganz gewaltige Differenzen.

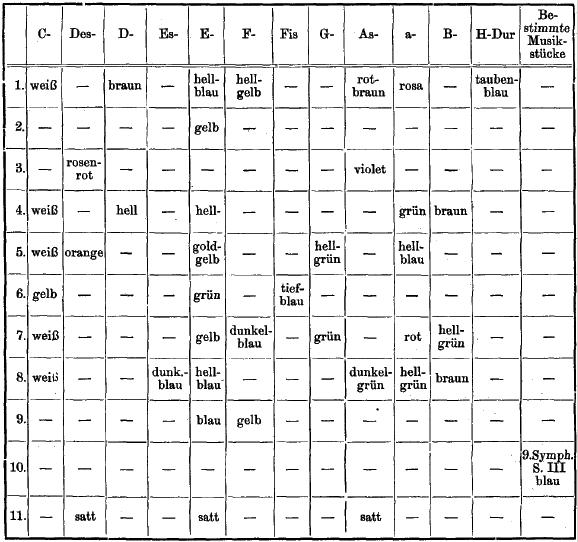

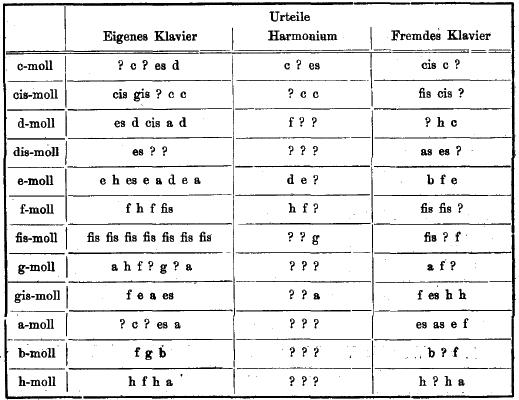

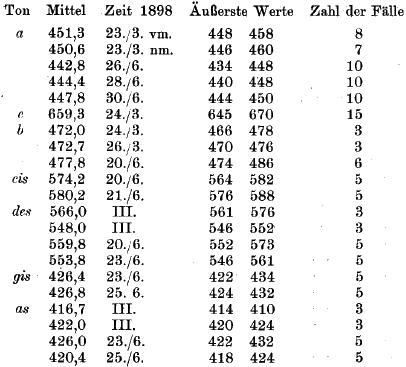

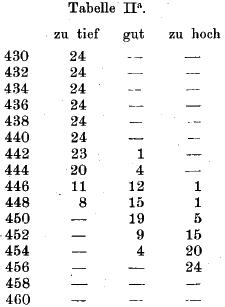

Die Dauer absoluter Tonhöhen-Urteile ist die Zeit, welche vom Beginn der Ton-Empfindung verstreicht bis zum Auftauchen des Buchstaben-Bildes als Laut oder Schriftzeichen oder des Noten- beziehungsweise Tastenbildes, welches dem gehörten Tone entspricht. Nähme man noch die Zeit vom Beginn des physikalischen Tones bis zur Ton-Empfindung hinzu, dann muß man außer der Dauer der Nervenleitung noch die Dauer des Anklingens berücksichtigen. Auerbach und Kries[14] hatten durch Experimente gefunden, daß das Anklingen der tiefen Töne und somit auch die Dauer der Urteilsbildung bei diesen länger sei als bei hohen Tönen. Ich kann dieser Ansicht nicht zustimmen; in unseren Untersuchungen über die maximale Geschwindigkeit von Tonfolgen haben Dr. Schäfer und ich[15] gefunden, daß die Triller-Schwelle für alle Töne ziemlich dieselbe ist, daß mithin das An- und Abklingen auch ziemlich dasselbe sein müsse. Dies zeigte sich, wenn wir die resonanzlosen Töne einer Loch-Sirene zum Versuch verwendeten. Sobald wir aber die Töne eines Klaviers oder eines Saiten-Instrumentes nahmen, änderte sich sofort auch die Zeit des An- und Abklingens, weil die längeren Saiten und die ihnen entsprechenden größeren Resonanz-Räume eine größere Zeit zum physikalischen Mitschwingen gebrauchen, als die kleineren Saiten. Hohe Töne klingen also schneller an und ab als tiefe, aber nur physikalisch, nicht physiologisch. Ein Schluß auf die Urteilsdauer, d.h. auf die Dauer des Existentialurteils, wie ihn v. Kries und Auerbach machen, ist daher nicht gerechtfertigt. Wenn unsere Ansicht, daß die Dauer des Existentialurteils für hohe und tiefe die gleiche sei, richtig ist, dann würden wir sie für die Berechnung der Urteilsdauer absoluter Tonhöhe einfach als Konstante in Abzug bringen können, wenn wir den Moment des physikalischen Tonanfangs fixieren. Die Urteilsdauer absoluter Tonhöhen hängt, wie wir schon verschiedentlich zu bemerken Gelegenheit hatten, von verschiedenen Umständen ab: Wir sahen, daß Töne mittlerer Oktaven weit schneller beurteilt werden, als höchste und tiefste Töne, weil diese im Geiste vielleicht erst in die dem Urteil geläufigen Oktaven umgesetzt werden müssen; wir fanden, daß ganz kurze Töne eine sehr kurze Urteilszeit beanspruchen, hauptsächlich deshalb, weil man sie erst aus ihren Nebengeräuschen aussondern muß; wir sahen ferner, daß Töne mit ungewohnten Klangfarben eine längere Urteilszeit erfordern, als bekannte Klangarten, weil sie entweder in die letztere erst übertragen werden müssen, oder weil man erst die Einheit aus dem Konvolut von Obertönen heraushören muß. So hängt also die Urteilszeit ab von der Höhe, Dauer und Klangfarbe der Töne. Selbstverständlich kommen außer den physikalischen Unterschieden noch rein individuelle Umstände in Betracht, insofern der eine überhaupt schneller urteilt als der andere oder durch die physikalischen Faktoren in verschiedener Weise beeinflußt wird. Eine mittlere Urteilszeit zu berechnen hätte deshalb keinen Zweck, von Interesse wäre nur, die Urteilszeit unter günstigsten physikalischen und individuellen Bedingungen festzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe hat allerdings erhebliche Schwierigkeiten.